スマホからの個人情報流出?!外出先での業務用端末取扱いの注意点を解説

【情報セキュリティクイズ】です。

外出先でPC・タブレット・スマートフォンを操作するうえで、正しい選択肢はどれでしょうか?すべて選んでください。

①画面に覗き見防止フィルターを貼っておく

②PCには情報が記載された付箋などは何も貼らないように心がける

③公共の場で操作をする際、覗き見ができないように後ろが壁になっている場所を選ぶ

④パスワードを入力する際、近くに不審者がいないか警戒して対応する

正解は

・

・

・

①②③④

これはショルダーハックに対する対策で、すべて正しい選択肢です。

ショルダーハックとは、犯罪者が、使用者の背後などから端末の画面を覗き込み、個人情報などを盗む「ソーシャルエンジニアリング」という犯罪の一つです。

外出先で業務用のPC・タブレット・スマートフォンを取扱う場合、情報漏洩のリスクが大きくなります。

本記事では、外出先で業務用のPC・タブレット・スマートフォンを取扱う際の注意点として、情報が漏洩するリスクや事例・対策方法をご紹介します。

外出先で業務用のPC・タブレット・スマートフォンを取扱う際の漏洩リスクについて

外出先でPC・タブレット・スマートフォンから情報漏洩する原因について

PC・タブレット・スマートフォンからの情報漏洩の事例

外出先でのPC・タブレット・スマートフォンからの情報漏洩について個人が取る対策

外出先でのPC・タブレット・スマートフォンからの情報漏洩について企業が取る対策

外出先での端末のセキュリティ対策は人的教育が必須

外出先で業務用のPC・タブレット・スマートフォンを取扱う際の漏洩リスクについて

外出先で業務用のPC・タブレット・スマートフォンを取扱う場合、以下のような情報漏洩リスクが考えられます。

- 紛失・盗難

- ショルダーハック

- 暗号化されていないLANスポットからの情報漏洩

- ハッキング・ウイルス感染

特に業務用端末を紛失することにより企業にもたらすリスクは計り知れません。

- 機密情報、個人情報が流出する可能性が高くなる

- 業務が停滞する

- 企業ブランドのイメージが傷つく

- 顧客からの信頼を失う

- 損害賠償などの法的責任を追う場合がある

- サイバー攻撃へ悪用されるおそれがある

このように、公共の場での使用は情報漏洩リスクが高まりセキュリティが確保できないため、公共の場での使用を制限している企業もあります。

外出先でPC・タブレット・スマートフォンから情報漏洩する原因について

外出先で業務用のPC・タブレット・スマートフォンから情報が漏洩するおもな原因は、使用者の不注意によるものです。

- うっかりしていた

- 搾取されるとは思っていなかった

- これくらいならという油断があった

- 業務用端末でプライベートの閲覧をしていた

ちょっとした気のゆるみ、セキュリティ意識の欠如から情報が漏洩する事故は起こります。

どのような経緯で情報漏洩が起こるのか、おもな事例を6つ紹介します。

- ショルダーハック

- 無料Wi-Fiの利用

- 紛失・盗難

- 不正アプリのインストール

- アプリの権限設定

- そのほか

それぞれを解説します。

ショルダーハック

ショルダーハックとは、人間の心理を利用したソーシャルエンジニアリングというサイバー攻撃の一つです。

図書館、カフェ、空港などの公共の場で、利用者が端末に入力する情報や画面に表示された情報を盗み見します。

- 暗証番号

- クレジットカード番号

- 社会保障番号

- 銀行口座の詳細な情報

- 被害者の仕事に関する情報

- 被害者の友人や家族に関する情報

カフェでの注文時に「少しの時間だから」と気がゆるんで画面をそのままにして立つなど、外出先では不特定多数の人々が行き交うため、注意が散漫になる人間心理を利用しています。

無料Wi-Fiの利用

無料Wi-Fiは誰でも使える便利な機能です。海外観光客も増加し、駅や商業施設などで無料Wi-Fiを利用できる場も増加しました。

しかし、セキュリティ面では無料Wi-Fiは通信が暗号化されていないことが多く、簡単にウイルスやマルウエアに感染してしまう可能性があります。

紛失・盗難

外出先で業務用のPC・タブレット・スマートフォンは、カバンやポケットに入れて持ち歩く使い方が一般的です。持ち歩く時間が長いため、置き忘れたり、盗まれたりする危険性が大きくなります。飲み会などで帰宅時に持参していると飲酒の状態によって置き忘れる可能性もあるでしょう。

画面ロックの対策を取っていても、ロックの解除が成功すれば、端末を自由に操作されて、情報が搾取される場合もあります。

不正アプリのインストール

人気アプリに見せかけた、詐欺目的の偽アプリも存在します。スマートフォンで知らずにインストールやアクセスをするとウイルスに感染し、個人情報やカード情報、連絡先などの情報が抜き取られる可能性があるため注意が必要です。

アプリの権限設定

アプリ同士を連携させたりSNS認証でログインできるようにしたりすることで、アプリの利便性は向上します。しかし、同時に情報流出の危険性も高くなります。

「アプリにアカウントへのアクセスを許可しますか?」といった、ユーザーへのアナウンスが表示され、連携によってアプリに操作の権限が与えられてしまい、許可する内容によっては個人情報などが流出する可能性があります。

そのほか

外出先で業務用のPC・タブレット・スマートフォンから情報が漏洩する原因について、そのほかに考えられるものとしては以下のとおりです。

・誤送信

・内部不正

・サイバー攻撃

・SNS利用時の不注意など

スマホから個人情報が流出する原因として意外と多いのが、情報の誤送信です。特定の相手にしか伝えてはならない情報を、タップミスで別の相手に伝えてしまうといった単純な誤送信や、不用意なSNS投稿で知らないうちに個人情報を不特定多数に公開してしまっているケースもあります。

PC・タブレット・スマートフォンからの情報漏洩の事例

PC・タブレット・スマートフォンからの情報漏洩インシデントの事例を3つ紹介します。

スマートフォンの紛失

2022年12月兵庫県尼崎市の職員が、個人情報を含む公用スマートフォンを紛失。紛失したスマートフォンには市民の電話番号2件、LINEの連絡先50件程度、さらに講座やイベントの写真・動画などが複数件登録されていました。パスワードによるセキュリティロックがかかっていたため情報が漏洩したかは不明です。

尼崎市では同年6月に、業務委託先の従業員が市民46万人分の個人情報が含まれるUSBメモリを紛失する事案が発生したばかりで、再度の失態に多くの批判が集まりました。

不正アプリによる情報漏洩

2012年、株式会社アドマックは人気アプリのタイトルに似せた不正アプリを作成し、ネット上で公開し、電話番号やメールアドレスなどの個人情報約1180万を不正に取得していました。

アプリをダウンロードすると、起動後に個人情報が勝手に流出する仕組みになっていました。

PC・スマートフォンの入ったカバンの盗難

2024年5月、株式会社日刊工業新聞社の従業員が取材先から帰宅中、電車の網棚に置いたカバンが盗難に遭いました。取材先約400名の個人情報、やりとりしたメール約1,000通、同社従業員の氏名や所属先などの電話帳データが登録されていたのです。

企業は利用アカウントの強制ログアウト、パスワードリセットなどのセキュリティ措置を講じました。今後は持ち出し端末の取扱いルールの見直し、個人情報取扱いについて周知徹底を図り、再発防止に努めるとしています。

外出先でのPC・タブレット・スマートフォンからの情報漏洩について個人が取る対策

外出先でPC・タブレット・スマートフォンからの情報漏洩について、「自分は大丈夫だ」「さすがにパソコンやスマートフォンの画面を盗み見られるようなまねはしない」と思っていても、いつどこで情報漏洩が起きるかもしれません。

少しの意識で情報の漏洩は防げます。

- ショルダーハック対策を取る

- 外出先での公衆Wi-Fiは利用しない

- 紛失・盗難を防ぐ

- OSアプリのアップデートをする

- セキュリティソフトのバージョンを最新にする

- 不正アプリをインストールしない

- そのほか

一人ひとりが取る対策について解説していきます。

ショルダーハック対策を取る

外出先でPC・タブレット・スマートフォンから覗き見されて、情報を盗まれないために取る対策のポイントは次の3つです。

- 画面ロックをする

- シールを貼る

- 座る位置に気をつける

それぞれを解説します。

画面ロックや自動ロック設定をする

外出先で業務用端末を使用中に、ひと休憩する・カフェでコーヒーの注文を取りに行くなど、仕事をしていないときは、必ず画面ロックの設定をしましょう。

シールを貼る

PC/タブレット・スマートフォンの画面に覗き見防止フィルムを貼ったり、画面の明るさを落としたりすることで周辺から画面を見えにくくします。

座る位置に気をつける

カフェなどでショルダーハックを避けるためには座席位置を考慮します。人が後ろを通れないように、部屋の隅の方や壁を背にして座るのがよいでしょう。

不特定多数の人が集まる場で、重要な情報を扱ったり、電話やミーティングをしたりすることはやめましょう。やむを得ない場合はプライバシーブースを利用することも検討しましょう。

外出先での公衆Wi-Fiは利用しない

公衆無線LANは不特定多数の方が自由に利用するため、悪意のある第三者が不正にアクセスする危険性があります。鍵マークは通信の暗号化を示していますが、安全を保証するものではありません。注意しましょう。

紛失・盗難を防ぐ

業務用のPC・タブレット・スマートフォンの紛失や盗難を防ぐためには、端末は常に目の届く場所にあることが基本です。

万が一の紛失・盗難に備えて以下の対策もしておきます。

- 画面ロックの設定をする

- 位置情報をONにする

- 二段階認証の設定をする

- 定期的なデータのバックアップを取っておく

- パスワードなど重要なメモを端末に貼らない

飲み会など、外出先からの寄り道はできるだけ避けるようにしましょう。

OSアプリのアップデートをする

ウイルスやセキュリティ脅威は日々進化しています。OSやアプリの更新を怠るとセキュリティの脆弱性を狙われ、気づかぬうちにウイルス感染や情報漏洩の元になる場合があります。OSやアプリの製造元から更新のお知らせがあればすぐにアップデートしましょう。

セキュリティソフトのバージョンを最新にする

導入済みのセキュリティソフトに関しても、古いバージョンを利用していると、新しいウイルスやセキュリティ脅威に対応できなくなります。販売元からのバージョンの更新に対応し、セキュリティソフトおよびパターンファイルの最新化をしておきましょう。

不正アプリをインストールしない

アプリをインストールする場合は以下のことに気をつけましょう。

- アプリの信頼性・ダウンロード元の確認をする

- アプリの権限を確認する

- アプリ連携時にSNS認証の条件を確認する

業務用のPC・タブレット・スマートフォンには、許可されているアプリ以外はインストールしないようにし、インストールする場合は、公式ストアなど信頼できるところを利用しましょう。

そのほか

外出先でのPC・タブレット・スマートフォンからの情報漏洩対策として、そのほかに以下の事柄にも気をつけましょう。

- ID・パスワードの使いまわしや、付箋のメモをPCに貼りつけるなどを避け、管理を怠らない

- 業務用の端末で画像・SNS投稿や閲覧など、私的に利用しない

- 業務用の端末を私的に利用しない

- 誤送信からの情報漏洩を防ぐため、メール送信時の確認を徹底する

- 自社業務端末の管理規定を遵守する

個人一人ひとりが意識することで、情報の漏洩を防げます。

外出先でのPC・タブレット・スマートフォンからの情報漏洩について企業が取る対策

では、実際に企業が取る対策として、具体的にどのように対応すべきでしょうか。

- 端末紛失時の対策

- 遵守・禁止事項などのルールづくり

ここでは大きく2点ご紹介します。

端末紛失時の対策

従業員が業務用のPC・タブレット・スマートフォンを紛失した際のリスクに備えて、以下の対策を取っておくと安心です。

- 位置情報検索

- 利用中断

- 端末ロック

- リモートでの端末初期化

業務用の端末を紛失した際、遠隔でロックや初期化ができる機能などを利用し、情報漏洩リスクに備えることが重要です。

遵守・禁止事項などのルールづくり

企業が従業員に業務用のPC・タブレット・スマートフォンを貸与するときには、私的利用や情報漏洩などのセキュリティリスクを考えなければなりません。そのために、セキュリティに関する遵守・禁止事項などのルールづくりが非常に大切になります。

以下は規定内容の一例です。

- セキュリティに関する遵守・禁止事項

- アプリやソフトの利用制限

- 会社の機密情報・個人情報の取扱いおよび管理の徹底

- 私的利用の範囲

- 定期的なウイルスチェックの実施 など

従業員に貸与誓約書の提出を求めるのも、私的利用の対策の一つになります。

業務用のPC・タブレット・スマートフォンを支給する前には必ず社員全員に周知し、設定した利用ルールや規定が守られているかの定期的なチェックが重要です。

外出先での端末のセキュリティ対策は人的教育が必須

従業員に業務用のPC・タブレット・スマートフォンを持たせる場合には、不特定多数が集う公共のスペースでの取扱いなど、セキュリティに関する従業員への教育や情報漏洩対策が必須です。

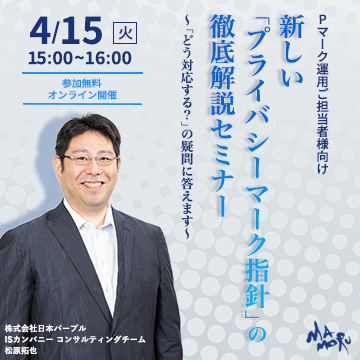

日本パープルが提供するコーチマモルの「情報セキュリティ教育」は、300社以上の教育コンサルティング実績を持った経験豊富な講師が担当いたします。

参加者のセキュリティレベルに応じた実践的な研修を行っており、企業の要望や課題に応じたカスタマイズも可能です。

自社にあった情報セキュリティ対策に興味がありましたら、お気軽にご相談ください。