請求書の保管方法は?保管・管理のポイントや保管期間を解説

経理の仕事において、請求書の発行や受領は頻繁に行われます。会社の規模によっては、膨大な数の請求書を処理することもあります。請求書は取引を証明する書類なので、適切な保管や管理を行うことは重要です。この記事では、請求書の保管や管理のポイント、保管期間などについて解説します。

請求書を管理・保管する理由

請求書は、取引の証拠となる書類です。

確定申告において、申告書や決算書の根拠となる重要な書類のため、適切に管理・保管する必要があります。

2024年1月以降の電子取引からは、電子取引データの保存が義務付けられました。義務化は、電子帳簿保存法で定められています。

請求書の保管方法

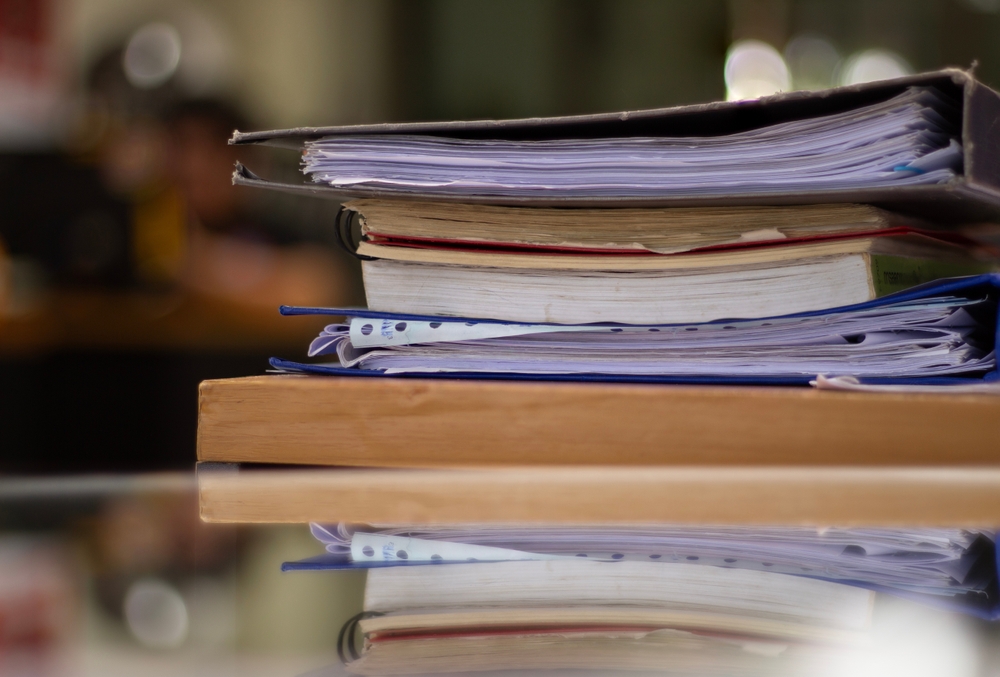

請求書の保管方法は、大きく分けて紙での保管と電子化での保管の2種類があります。

以下で、それぞれの方法について具体的に見ていきましょう。

紙での保管

紙での請求書は、原則として紙の原本を保管します。

他の書類と混同しないように、ファイリングやタグ付けなどを行って保管するようにしましょう。

紙の請求書を、電子データとして保管する方法もあります。スキャナーで紙の請求をスキャンして、電子データにして保管します。この方式は電子帳簿保存法に定められており、スキャナ保存法式と呼ばれています。

紙の請求書を保管するメリットやデメリットに関しては、後ほど詳しく解説します。

電子化での保管

電子化された請求書は、電子データのまま保存することになっています。

請求書を電子化して保管する場合は、「電子帳簿保存法による真実性の確保と可視性確保に関する要件」を満たす必要があります。

PDFなどの電子データをコピーして紙で保存することは、電子帳簿保存法の改正で認められなくなりました。

電子化して保管する場合は、請求書管理システムを活用するという選択肢もあります。

請求書を電子化して保管する事のメリットやデメリットについては、後ほど詳しく解説します。請求書管理システムについても、詳しくは後述します。

請求書の管理方法

請求書は、会社で発行する場合と、取引先から受領する場合があります。

発行した時と受領した時で管理方法が異なりますので、以下で詳しく見ていきましょう。

発行した請求書の管理

自社で発行した請求書に関しては、控えを作成することが重要です。

請求書の控えの作成義務はありませんが、入金状況を確認するために必要なので、作成している会社は多いです。

具体的にどのように管理すれば良いのか、以下で解説します。

入金待ち・入金済に分けて管理

請求書の管理において「入金待ち」「入金済」のどちらであるかは、大きなポイントです。

「入金待ち」または「未入金」といった名前を付けたファイルに、控えを保管します。請求額が振り込まれたことが確認できたら、控えを「入金済」のファイルに保管します。入金日を控えに記録しておくと、入金状況が分かりやすくなります。入金済の月ごと・請求先ごとで管理

入金済の請求書は、月ごとや請求先ごとで管理すると便利です。

月ごとに分けると、入金月別で把握しやすくなります。請求先ごとで分けると、請求先の情報を確認しやすくなります。

月ごとと請求先ごとのどちらにするかは、請求書の枚数や目的に応じて判断すると良いでしょう。受領した請求書の管理

入金済の請求書は、月ごとや請求先ごとで管理すると便利です。

月ごとに分けると、入金月別で把握しやすくなります。請求先ごとで分けると、請求先の情報を確認しやすくなります。

月ごとと請求先ごとのどちらにするかは、請求書の枚数や目的に応じて判断すると良いでしょう。

受領した請求書の管理

受領した請求書は、電子取引の場合は電子データのまま保管します。

紙で受領した請求書は、紙のまま保存することもできますし、スキャンして電子保存することもできます。

具体的な管理の方法については、以下で解説します。

未払い・支払い済に分けて管理

受領した請求書は、「未払い」「支払い済」どちらかに分類して管理することがポイントです。

決められた場所に受領した請求書を一時的に保管しておき、内容を確認したら「未払い」のファイルに保管します。支払いが済んだ請求書は、「支払い済」のファイルに保管します。支払い月ごと・支払い先ごとで管理

支払いが終わった請求書は、支払い月ごとや支払い先ごとで管理すると便利です。

請求書の枚数や、支払い先とどれくらいの頻度で取引しているかによって、管理の方法を判断することになります。請求書の保管期間

支払いが終わった請求書は、支払い月ごとや支払い先ごとで管理すると便利です。

請求書の枚数や、支払い先とどれくらいの頻度で取引しているかによって、管理の方法を判断することになります。

請求書の保管期間

請求書には、保管期間があります。

法人と個人事業主では保管期間が異なるので、以下で解説します。

法人

法人の場合、法人税法に基づき請求書の保管期間は7年間です。

注意が必要なのは、起算日についてです。起算日は請求書を発行した日ではなく、法人税の確定申告の申告期限の翌日となっています。

繰越欠損金が出た事業年度の請求書は、保管期間が10年間となっています。

個人事業主

個人事業主の場合、所得税法に基づき保管期間は5年間となっています。

確定申告には青色申告と白色申告がありますが、どちらの場合でも5年間の保存が必要です。

起算日は請求書を発行した日ではなく、確定申告の申告期限の翌日となっています。法人と同様に、起算日には注意が必要です。

送付した請求書の保管について

送付した請求書の写しを作成した場合は、保管義務があります。

写しを作成することは義務ではないため、作成しなかった場合は保管義務はありません。

ただし、適格請求書(インボイス)を発行した場合は保管義務があります。保管期間は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月後の日から、7年間となっています。

紙の請求書を保管するメリット・デメリット

紙の請求書を保管するメリットやデメリットには、何があるでしょうか。

以下で具体的に見ていきましょう。

メリット

紙で保管することから、パソコンが故障したとしてもデータが消失する心配がないのがメリットとなります。

また、「紙で保管する」という従来の方法から変更する必要がないため、会社に新たな負担がかかりません。

デメリット

紙の請求書は、量が増えると保管スペースの確保が難しくなるのが大きなデメリットです。

郵送する際は、郵便代などのコストがかかるのもデメリットと言えるでしょう。

請求書を電子化して保管するメリット・デメリット

請求書を電子化して保管するメリットやデメリットには、何があるでしょうか。

以下で、詳しく見ていきましょう。

メリット

請求書を電子化することによる最大のメリットは、コストと時間を削減できるという点です。

紙の請求書の時にかかっていた紙、印刷、郵送などにかかっていたコストを削減することができます。紙の請求書はファイリングや検索に時間がかかりますが、電子化すればそういった時間を削減することもできます。

また、紙の請求書と違って保管スペースが必要ありません。電子化することで空いたスペースを有効活用し、業務の効率化を図ることができます。

他にも、過去の請求書の検索がしやすいというメリットもあります。紙の請求書であれば検索に時間がかかる可能性がありますが、データであればスムーズに検索することができます。

デメリット

紙の請求書を電子化する際はスキャナ保存を行うので、作業量がそれなりに多くなるのはデメリットとなります。

また、電子化して保存するためには電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。要件を満たすための準備に、時間がかかる場合もあります。

請求書管理システムを選ぶ際のポイント

請求書管理システムを選ぶ際のポイントは、以下の通りです。

- セキュリティ面

- コスト面

- 機能面

- 法改正時の対応

以下で、それぞれのポイントについて解説します。

セキュリティ面

請求書は、会社にとって重要な情報が記載されています。

不正アクセスやサイバー攻撃によってデータを盗まれる被害を防ぐために、セキュリティ面が充実しているかどうかを確認する必要があります。バックアップの方法や、暗号化されているかどうかなどをチェックすることをおすすめします。

コスト面

請求書管理システムを導入するにあたって、コストパフォーマンスが良いかどうかを確認することは重要です。

会社の規模や、毎月どれくらい請求書を発行するのかといった点を踏まえて、導入するシステムを決めるようにしましょう。

機能面

どのような機能があるのか、把握しておくことも重要です。

請求書の自動作成予約や領収書の発行、CVSデータのダウンロードなどの機能があると便利です。料金プランによって、利用できる機能が異なる場合もあります。

法改正時の対応

請求書は法改正の影響を受けやすいため、法改正時に随時対応できるかどうか、事前に確認する必要があります。

電子帳簿保存法やインボイス制度に対応可能かどうか、といった点を確認しておきましょう。

まとめ

請求書の保管方法には紙と電子化の2種類がありますが、近年はペーパーレス化が進み、電子化が主流になっています。電子化する際は電子帳簿保存法の要件を満たしている必要があるので、事前に確認する必要があります。請求書管理システムを活用すれば、電子化した請求書を効率よく管理することができるようになります。コストやセキュリティ面などを踏まえて、自社に合った請求書管理システムを導入することをおすすめします。

書類保管サービス「SHOKO」は、お預かりした機密書類を、専用保管庫で安全に保管します。外部委託のサービスを考えている方は、ぜひ「SHOKO」をご利用ください。